– Dói?

– Ahã!

– E agora, dói?

– Dói!

– Ainda tá doendo?

– Muito! Muito mesmo!

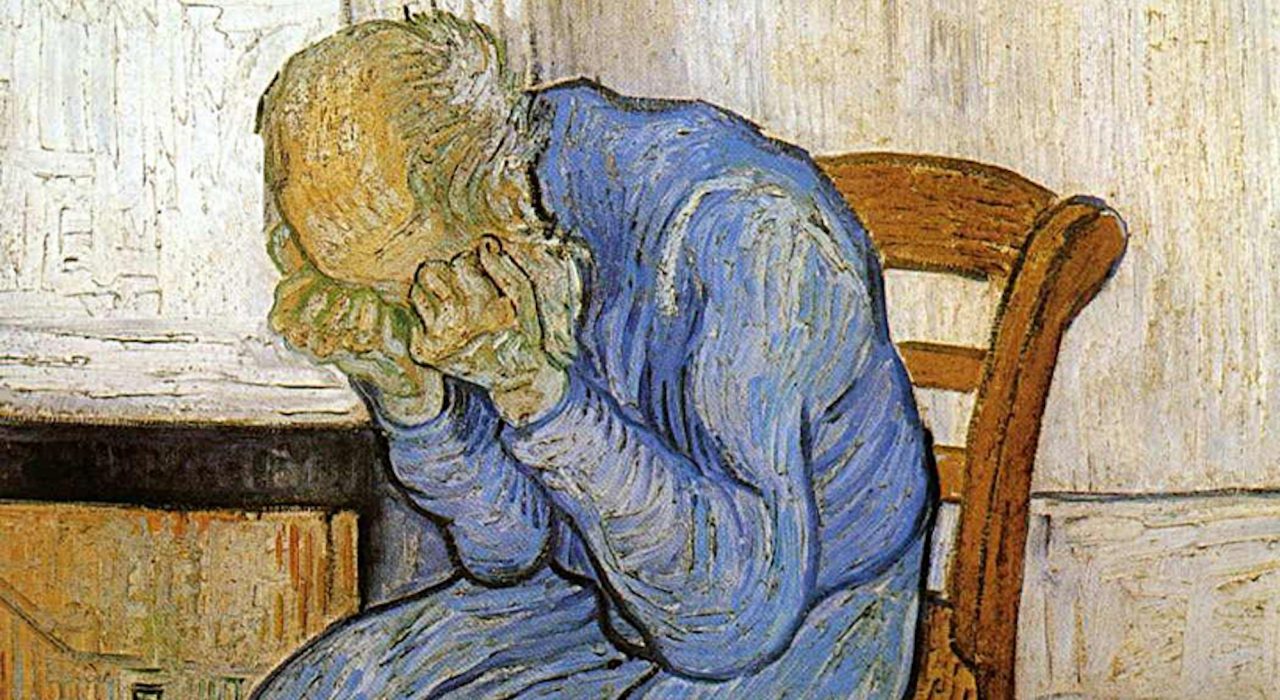

Sempre tive esse diálogo com o dentista; poucas vezes comigo mesmo. Com a boca aberta, ao som daquele maldito motorzinho, meus dentes sem esmalte sempre me fizeram sofrer quando precisavam de uma obturação, uma limpeza de tártaro, de um canal. Com o coração aberto, sangrando, a dor é pior que a de dente, é pior que a de rins, é a pior que se possa imaginar. É a dor do vácuo, do vazio, da ausência. É um nervo que, apesar de exposto, não se vê. É a dilaceração de algo mais dolorido que qualquer parte do corpo, que qualquer osso partido, que qualquer topada na quina da cama com a canela. A sensação mais terrível que se possa pensar. A pior dor é a da perda, a da saudade.

Quando se perde alguém que muito se ama, a vida fica meio sem sentido. E não é só por causa da rotina alterada, pelo hábito esfacelado, pelo carinho que não mais vai se repetir. O mundo perde muito de sua graça porque a vida só era inteira com a presença daquela pessoa. Não é comodismo, não é fraqueza, não é covardia, mas cumplicidade o que nos causa tamanho desânimo diante de alguém que parte para não mais voltar. O dia amanhece embaçado, o gosto ruim não sai da boca, o olhar não se alegra tão cedo.

“O dia amanhece embaçado, o gosto ruim não sai da boca, o olhar não se alegra tão cedo.”

Luto e melancolia andam juntos, já dizia Freud. E o luto é mais que uma cor. Ele é puro espírito, cujo estado se esfacela. Algo que parecia imutável se rompe. É como uma represa a nos inundar após a sobotagem de seu dique. O destino ali colocou uma bomba e tudo explodiu. Agora a correnteza de uma vida menos clara, menos alegre, mais difícil e feia nos leva adiante. Deixamos de nadar contra ela, não adianta mesmo. Nos entregamos, nos deixamos arrastar entre entulhos. Pedras que simbolizam o que deixamos de fazer, o tempo que perdemos com bobagens e picuinhas ao invés de termos aproveitado melhor a presença daquela pessoa.

Quando alguém muito próximo morre, nosso ser anterior também vai para a sepultura. Há uma transformação traumática. Para melhor ou para pior, só o tempo dirá. Vivemos em suspensão, quem sabe acreditando que nosso prazo de validade aqui também já não tem a mesma importância. Se for hoje ou daqui 30 ou 40 anos, tanto faz. Afinal, o fim é nossa certeza e até o desejamos mais rapidamente para pararmos de labutar tanto com algo que perece tão facilmente. Sim, a vida é um elemento frágil demais. E com ela lá se vão nossas vaidades e nossos orgulhos, nossas alegrias e tristezas, nossas verdades e nossos segredos.

“A vida ao acabar é um fenômeno acachapante, gigantesco, incontornável. Não há o que fazer e chorar é o placebo que toma ares de remédio.”

Quando a morte se faz presente, temos a nítida sensação de que pouca coisa vale mesmo a pena. As amizades, estas são o que há de melhor para consolar. As boas lembranças, as melhores ferramentas para confortar. Mas o cotidiano se apequena, perde o viço. As batalhas diárias vão ficando inócuas, suas qualidades mostram-se inúteis, seus defeitos revelam-se ridículos. A vida ao acabar é um fenômeno acachapante, gigantesco, incontornável. Não há o que fazer e chorar é o placebo que toma ares de remédio. O tempo, um companheiro incômodo que pode lhe trazer, no máximo, o esquecimento, jamais a cura, sequer o alívio.

A morte é pedagógica. Ensina tudo o que não aprendemos com a vida. Quando ela nos alcança, é destruidor. Viramos escombros, ruínas. “É preciso se reerguer”, aconselham alguns. “Bola pra frente, siga a vida”, reforçam outros. Sorrimos amarelo, fazemos cara de concordância e, vez ou outra, nos abrimos, desabafamos. Há quem nos ouça porque nos ama. Há quem nos escute por mera piedade. Há quem fuja de nós como de uma doença contagiosa. A tristeza alheia incomoda. A nossa nos faz inconvenientes, para nós e para quem está perto. É duro falar de morte quando se tenta negá-la, ignorá-la, engambelá-la durante toda a vida. Mas ela está aí. Só percebemos isso, de verdade, quando somos feridos por sua lâmina afiada, impiedosa e democrática.

“A tristeza alheia incomoda. A nossa nos faz inconvenientes, para nós e para quem está perto. É duro falar de morte quando se tenta negá-la, ignorá-la, engambelá-la durante toda a vida.”

Recordar não é viver nestes casos. Recordar é sofrer. E como se sofre. E como temos a sensação de que jamais vamos nos recuperar. E como, tantas vezes, estamos certos. Mas se não recordarmos, subtraímos de nós a única forma de transformar a ausência em algum tipo de presença. É o único jeito de rever a pessoa amada, de escutar sua voz de novo em nossos pensamentos, de imaginar o que ela poderia pensar ou sentir em determinada situação. Voltar à casa onde ela morava, ver a cama em que ela dormia, tocar as roupas que ela usava, passar pelos lugares de que ela gostava de ir, ouvir as músicas que ela apreciava. Exercício que fazemos voluntariamente, mas que dói.

– Dói?

– Dói muito! Muito mais do que se possa cogitar!

– Pois é, vai continuar doendo. Para sempre!

Você define,descreve nem sei expressar…exatamente como sinto ,em todas as perdas que já tive.Dói,dói demais.Não te volta.Beijos

Latente, latejante, dolorido e de beleza ímpar. Se o poeta é um fingidor, não o são os Rogérios, menos ainda o Borges. No seu texto, embarcamos juntos, de carona, com nossas dores, angústias, nossos temores e resiliências. Uma leitura tão contundente, assim, sempre valerá a pena (senão, a alma se apequena).