Ao telefone, sua secretária, a extrovertida e carioquíssima Bete, informou: “Olha, ele vai te receber. Vamos marcar?” O ano era 2003 e eu arrisquei pedir uma entrevista com o escritor Carlos Heitor Cony, cuja obra literária era objeto de minha pesquisa de Mestrado. Eu investigava as influências mútuas que poderiam ser identificadas entre jornalismo e literatura nos romances do escritor. Havia lido todos os seus livros e me debrucei sobre três deles: o subversivo Pilatos, o confessional Quase Memória e o divertido e alegórico O Piano e A Orquestra. Pensei que seria quase impossível conseguir falar com ele sobre minhas inquietações. Qual nada! Ele queria debater seus livros.

Em abril daquele ano, hospedei-me na casa de um amigo em Botafogo e fui de metrô até o Largo do Machado, na região central do Rio de Janeiro, ao Edifício Visconde da Penha, onde Cony mantinha seu escritório. Marcamos a conversa para um dia que se apresentou ensolarado naquela manhã, “mas não muito cedo”, pediu Bete. Subi em um elevador de modelo ultrapassado, típico de um prédio antigo, e toquei a campainha da sala. Uma sorridente mulher abriu e disse: “Bem-vindo, Rogério! O Cony ainda não chegou, mas pediu para avisá-lo que está a caminho.” Cerca de 15 minutos depois, ele entrou, pedindo desculpas. “Perdão, esse trânsito do Rio está cada vez pior”.

Entrei em seu gabinete, uma outra sala ampla, com livros em prateleiras, mas sem nenhum tipo de luxo. Pediu dois cafés e disse que faria apenas alguns telefonemas. Antes, olhou uma sacola que eu levava a tiracolo. “São livros?”, perguntou. “Sim”, respondi. “Todos os seus”. Cony abriu um sorriso e comentou. “Então você leu tudo mesmo?”. Ele queria confirmar a informação que eu havia passado à sua secretária. Não só havia lido, como queria, claro, alguns autógrafos nos meus exemplares. E lá fomos nós, para mais de três horas de um papo que fluiu com uma facilidade que eu não esperava. Cony, de aparência meio sisuda, mostrou-se um senhor espirituoso e afável.

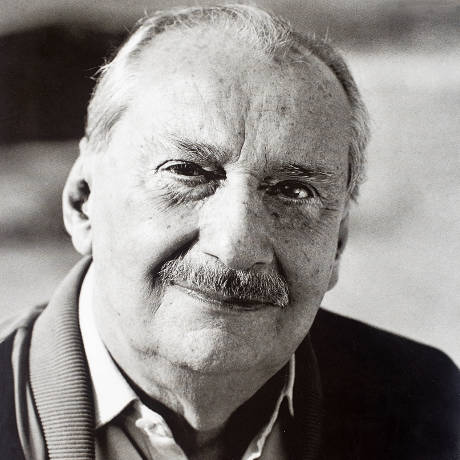

Carlos Heitor Cony: escritor de muitas faces e nuances. / Foto: IMS

As aparências podiam enganar, mas sua literatura não. Seus livros revelam alguns traços de uma personalidade até certo ponto ousada, sempre inquieta e de poucas (ou quase nenhuma) papas na língua. No último dia 6 de janeiro, Cony, aos 91 anos de idade, encerrou sua contribuição por aqui, mas sua vida foi celebrada com boa dose de justiça. O jornal Folha de S. Paulo, onde foi colunista fixo por décadas, deixou um espaço em branco no lugar onde iam seus textos. Reportagens falaram do homem de imprensa que conseguiu uma entrevista exclusiva com o papa João Paulos II para a extinta revista Manchete e que apontou os perigos do golpe de 64 logo após ele ter sido desferido.

Não obstante sua extrema relevância para o jornalismo – chegou a ser preso e perseguido pela ditadura militar por conta de seus textos no jornal Correio da Manhã e conseguia desagradar petistas e tucanos em suas opiniões na rádio CBN (o que é sempre um bom sinal) –, Cony foi um ficcionista inspirado e inspirador. E um cronista igualmente competente e instigante. O interessante é que ele nunca se preocupou em disfarçar que buscava seus personagens e enredos no mundo real onde também transitava – como repórter, editor, articulista – para tramas que, por sua vez, pareciam ser loucas demais. Louco era o mundo que Cony buscou traduzir da melhor maneira possível.

Sua vida, por exemplo, pode ser acompanhada percorrendo alguns de seus livros. Em sua obra mais popular, o pungente Quase-Memória, que se tornou best-seller nos anos 1990 e marcou o retorno de Cony à literatura após um hiato de mais de 20 anos de um silêncio criativo, o escritor expõe a difícil relação que teve com seu pai. É, antes de tudo, um livro de perdão. Perdão àquele homem que lhe deixou como herança a paixão pelo jornalismo e a palavra, mas que lhe sonegou atenção e carinho paternos. Mas, sobretudo, um perdão a si mesmo. Ele voltava a escrever por ter perdoado seus críticos e, em outra instância, seus próprios rancores que o levaram a se esconder de seus leitores.

Cony de fardão dos imortais: ele era membro da Academia Brasileira de Letras. / Foto: ABL

As recordações já faziam parte de seu imaginário literário. Atesta isso o romance multifocal Matéria de Memória, em que alterna os pontos de vista narrativos entre três personagens que, em sua soma, resultam em confissões alternativas de pecados e virtudes. Ele é mais explícito no lúdico Informação ao Crucificado, onde, por meio da criação de um personagem carismático e de uma sinceridade desconcertante, relata seus tempos de seminarista no interior do Estado do Rio de Janeiro. É um adolescente que está descobrindo a vida e se envolvendo com dilemas que incluem fé, amor, família, sociedade e hierarquia. Uma grande homenagem a todos que o cercaram.

Nem tudo era a personagem Cony na prosa do escritor Cony. Alguns de seus melhores livros investem em uma ficção genuína, sem que haja chaves aparentes com sua vida, ainda que a realidade de cenários e épocas transpareçam com força nesses trabalhos. A variedade temática, formal e estilística dessa mais de uma dezena de romances comprova o domínio com que Cony lidava com a matéria-prima da literatura. Seu texto, sem desvios ou deslizes, sem penduricalhos ou excessos, sem economias inúteis ou gastos desnecessários, são aulas de bem escrever, de controle do enredo, de construção de personagens verossímeis em situações improváveis.

Os dois títulos que melhor ilustram essa capacidade são exatamente as duas obras mais disruptivas do escritor. Pilatos é uma história de miséria humana em que nós, mesmo contra a vontade, rimos. E rimos e muito. Seu protagonista é um indigente que perde o pênis em um atropelamento. Um pênis que se chamava Herodes. Daí em diante ele passa as piores provações ao lado de seu membro decepado, guardado – e às vezes, perdido – dentro de um vidro. Publicado em 1974, o livro foi proibido pela censura, que o considerou pornográfico e escatológico. Não entenderam, ou se recusaram a admitir, que pornográfica e escatológica era a sociedade daquela trama.

Pilatos: romance de ruptura na carreira de Cony

Cony, nesse livro que lhe trouxe tantos desgostos pessoais e o fez parar de escrever por mais de duas décadas, esfrega na cara de todos uma visão pessimista e crua de um mundo que não perdoa os mais fracos e desvalidos. As pessoas que não têm casa, comida, dignidade, que adormecem em calçadas ou abrigos imundos, que são agredidas pela polícia ou por “cidadãos de bem”, conhecem a impiedade alheia. Mesmo nessa selva de desumanidade, o homem mutilado faz comentários ácidos e hilários e se mete em confusões cômicas. É uma mistura radical de registros esta que Cony promove, ora lembrando as denúncias sociais de Faulkner, ora o tom alegórico de Rabelais.

Em O Piano e A Orquestra, acontece algo paralelo e ao mesmo tempo totalmente diferente. O personagem principal é um homem desiludido e cheio de problemas que, para completar, conhece um primo distante que se diz o próprio Demônio. Esse diabo familiar estaria atrás de um objeto sagrado, a ponta da Lança de Longinus, que feriu Jesus durante a crucificação. Em um enredo labiríntico e frenético, todos acabam em um parque de diversões de pesadelo e o protagonista dá de cara com uma vaca que fala francês e entende de mecânica! O humor permeia cada frase e a mescla de mistério, suspense e nonsense dá um charme único a essa obra que flerta com o realismo mágico.

Quase-Memória: livro que marca o retorno do autor à literatura

Em outros momentos, Cony apostou em um realismo bruto, como é o caso de Balé Branco, em que o bairro da Lapa é revelado em sua decadência ao mesmo tempo que interage com o mundo da dança clássica, com fortes referências eruditas. Já Pessach: A Travessia é o seu romance mais político, descrevendo uma fuga de militantes procurados pelo regime militar que, por fim, revela-se uma metáfora de amores perdidos e trágicos e de mudanças definitivas na vida das pessoas. Já em A Casa do Poeta Trágico, uma viagem no tempo se faz a partir da histórica Pompeia, na Itália, onde dois corpos mumificados pelas cinzas do vulcão Vesúvio dialogam com um casal de hoje.

Nos gêneros jornalísticos, publicou volumes de igual repercussão. Em O Harém das Bananeiras, retoma a sua infância, assumidamente, para produzir um conjunto delicioso de crônicas, em que suas aventuras infantis e adolescentes ganham uma cor sem igual. Já em O Beijo da Morte, escrito em parceria com a jornalista Anna Lee, defende que a ditadura militar esteve por trás das mortes de João Goulart, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek (de quem era amigo próximo), ocorridas num intervalo de menos de um ano. Em O Ato e Fato, reúne colunas escritas em 1964 no jornal Correio da Manhã, em que aborda o golpe militar daquele ano, com direito a um passeio por Copacabana ao lado de Carlos Drummond de Andrade, que lhe abre os olhos sobre aquele movimento.

Cony entrevistou João Paulo II no avião que trazia o papa à sua 1ª visita ao Brasil, em 1980

A Tarde de Sua Ausência, Tijolo de Segurança, Romance sem Palavras. São muitas as obras de Cony que retratam os elos que unem os sentimentos humanos, dos mais belos aos mais desprezíveis. Foi assim que ele construiu uma ficção de estilo próprio, mas que se diferencia em seu próprio interior, reservando surpresas a cada página. Páginas que Cony foi praticamente obrigado a autografar em meus muitos livros naquela manhã. No dia seguinte, retornei para mais um pouco de conversa. Cony veio a Goiânia algumas vezes, uma delas para divulgar a coletânea Vozes do Golpe. Novo bom papo. E continuaremos a conversar em minha biblioteca, em nossas quase-memórias.