O mês dos namorados está chegando! Minha dica de leitura para este mês tão romântico é As Coisas que Perdemos no Fogo, da jovem argentina Mariana Enriquez, que foi publicado em 2016 e ganhou tradução no Brasil pelas mãos de José Geraldo Couto e publicação pela editora Intrínseca. Diferentemente do conto de fadas europeu que oferece experiências universais como “não converse com estranhos” e “a pobreza é uma virtude”, os contos de Mariana Enriquez trazem personagens com quem não queremos identificação, a quem estranhamos ao ponto de sentir nojo, horror e pena. No entanto, estamos todos lá.

Na verdade, estamos todas lá, porque a experiência da pobreza, da violência e da estupidez em As Coisas que Perdemos no Fogo é reconstruída sob o ponto de vista feminino. Isso não significa, obviamente, que a leitura se destina a mulheres apenas. Trata-se, antes, da oportunidade única de re-ler esses temas a partir de outros óculos. Esse tipo de literatura marcou-se no meu repertório, por exemplo, com os nomes de Bernardo Élis, Rubem Fonseca e Luiz Ruffato. Com eles eu aprendi a ler o mapa da miséria humana em que me locomovia: o obscurantismo pantanoso que sobra de processos de modernização malfeitos (André Louco), o prazer perverso de humilhar explicitamente quem se atreve a esquecer seu passado de humilhações (Passeio Noturno), o anonimato de quem tem o corpo equacionado ao lixo, ao resto, ao sujo (Eles Eram Muitos Cavalos). Eu, leitora mulher, me forjei nessas leituras de autoria masculina. Imagino que o contrário também seja possível: que o ponto de vista feminino amplie e constitua e tensione uma imagem de mundo tradicionalmente masculina.

O conto de abertura do livro, O Menino Sujo, traz uma narradora-personagem jornalista de classe média que decide voltar a morar na casa em que foi criada. Sugere-se que tal decisão é uma temeridade, porque o bairro Constitución em Buenos Aires passou por um processo de pauperização, abrindo espaço para a população que perdeu casa, família e sentido de vida vá morar na rua. Em frente a essa casa, onde a narradora mora sozinha, instalaram-se uma jovem grávida com seu filho, o menino sujo, de cinco anos. A jovem grávida é viciada em crack e o filho de cinco anos pede dinheiro no metrô com um método inquietante: “depois de oferecer o santinho aos passageiros, obriga-os a dar-lhe a mão, um aperto breve e ensebado. Os passageiros reprimem a pena e o asco: o menino está sujo e cheira mal”. Mariana Enriquez sabe extrair da convivência urbana as imagens mais incômodas da desigualdade porque a desigualdade não é vista de fora ou de cima, ela é vivida na relação corpórea entre sujeitos.

O ponto de virada do conto acontece quando, depois de ter recebido o menino sujo em sua casa, em certa noite em que a mãe-grávida-viciada não voltou para dar alento ao filho; depois dessa noite em que a narradora lhe dá de comer e tomam sorvete juntos, aparece uma criança morta assassinada no bairro. “No estacionamento da rua Solís havia aparecido um menino morto. Degolado. Tinham colocado a cabeça ao lado do corpo. Às dez, sabia-se que a cabeça estava rapada até o osso e que não tinha sido encontrado cabelo na área. Também que as pálpebras haviam sido costuradas e a língua, mordida, não se sabia se pelo próprio menino morto ou (…) pelos dentes de outra pessoa. (…) Também se sabia que tinha sido torturado: o torso estava coberto de queimaduras de cigarro. Suspeitavam de um ataque sexual, que se confirmou por volta das duas da madrugada, quando foi divulgado um primeiro informe dos peritos forenses.” A narradora, que já tinha dados indícios de uma condição mental fragilizada por uma depressão, fica completamente transtornada com a possibilidade de identificação entre o menino sujo e o menino morto.

No conjunto, os contos narram experiências diversas de uma Argentina muito enfraquecida financeira e perturbada socialmente – “havia muitos motivos, todos ruins, para matar adolescentes pobres”, diz uma das narrativas; “naquele verão, cortava-se a eletricidade em turnos de seis horas, uma ordem do governo porque o país não tinha mais energia”, contextualiza outro conto que se passa nos Anos Intoxicados de 1989 a 1994. Aquele ponto de vista feminino para o qual chamei atenção, contudo, parece esboçar uma suave marca d’água no fundo dessas experiências narradas. Os corpos, que se arrastando, se agarrando a qualquer oportunidade de sobrevida (que é sempre também uma oportunidade de aprofundamento da indignidade), portam uma máscara de monstro. Vejam lá a citação que fiz do menino sujo/menino morto. Não estou falando dos rituais de tortura a que foi submetido, mas da maneira como a narradora decide nos descrever esse rosto, compondo uma máscara monstruosa que nos encara de frente. Não há como fugir da descrição a não ser fechando o livro.

A máscara de monstro ganha sua realização mais afrontosa no conto que dá nome ao livro. As Coisas que Perdemos no Fogo é o título da última narrativa na qual uma narradora em 3ª pessoa acompanha a adolescente Silvina que participa, junto com a mãe, da fundação de uma confraria de mulheres que decidem atear fogo em si mesmas a fim de evitar, impedir, interromper a lógica de abusos a que são submetidas em uma sociedade machista. Tudo começou com uma garota queimada que pedia dinheiro no metrô. Sua deformidade era obra do marido, que temendo que ela o deixasse, jogou-lhe álcool no rosto enquanto dormia. Ela sobreviveu: “tinha o rosto e os braços completamente desfigurados por uma queimadura extensa, completa e profunda; [ao pedir dinheiro no metrô] ela explicava quanto tempo lhe havia custado para se recuperar, os meses de infecções, hospital e dor, com a boca sem lábios e um nariz pessimamente reconstruído; restava-lhe um só olho, o outro era um buraco na pele, e a cara toda, a cabeça, o pescoço, uma máscara marrom percorrida por teias de aranha. Na nuca conservava uma mecha de cabelo comprido, que realçava o efeito máscara: era a única parte da cabeça que o fogo não havia alcançado”.

Alguns homens amam tanto suas companheiras que são capazes de matá-las para não perdê-las. Um dia, assistindo TV, Silvina tem a notícia de outra mulher sacrificada por esse amor incendiário. Junto com a mãe, decidem ir ao hospital prestar solidariedade e lá encontram a moça queimada do metrô, que diz: “Se continuarem assim, os homens vão ter que se acostumar. A maioria das mulheres vai ser como eu, se não morrer. Seria ótimo, não? Uma beleza nova”. Assim começam as fogueiras de autodeformação, narradas como cerimônias de libertação. “Agora nós mesmas nos queimamos. Mas não vamos morrer; vamos mostrar nossas cicatrizes.” A confraria “Mulheres ardentes” constitui-se com o objetivo de dar apoio médico às mulheres queimadas por iniciativa própria, numa espécie de pós-operatório que lhes garanta a sobrevivência. Há quem possa usar os instrumentos teórico-críticos do fantástico para abordar esse livro em que o absurdo é narrado como algo natural – para mim não há nada mais realista…

A cicatriz exibida como máscara pelas “Mulheres ardentes” parece querer determinar os limites da alteridade. É como se com isso pudessem dizer “leiam-me na diferença que me constitui, leiam-me na diferença que vocês não aceitam”. Elas retomam a tradição da Medusa, em grego chamada Górgone ou Gorgó, que significa literalmente “máscara”. Em um estudo sobre a figuração do Outro na Grécia Antiga com título de A Morte nos Olhos (trad. Clóvis Marques, Jorge Zahar Editor), Jean-Pierre Vernant questiona o sentido ritual da máscara no culto de três divindades gregas – Ártemis, Gorgó e Dioniso. Para o historiador, o sentido da máscara estava na representação que os gregos antigos faziam da experiência de alteridade. O Outro do grego antigo era o bárbaro, o escravo, o estrangeiro, o jovem e a mulher. A Medusa, no entanto, encarnaria uma alteridade mais radical: a morte. “Em vez do homem outro, o outro do homem.” No canto VIII da Ilíada, lemos que “Heitor fez girar em todos os sentidos seus corcéis de belas crinas e seus olhos reluziam o olhar da Górgonatais”.

Diferentes textos antigos fazem referência à Medusa e às Górgones, suas irmãs – além da já citada Ilíada, ela aparece como figura infernal na descida ao Hades feita por Odisseu; tem sua linhagem descrita por Hesíodo na Teogonia; são usadas como termo de comparação para as Erínias, as vingadoras de crimes consanguíneos na primeira peça da Oresteia de Ésquilo: “Estas são semelhantes às Górgonas; Vestidas de negro, com um emaranhado de tentáculos enlaçados; frequentemente de serpentes.” Vale lembrar que, na narrativa mítica, a Medusa era uma bela sacerdotisa do templo de Palas-Atena que, ao atrair a atenção de Posídon, foi estuprada. Como castigo por ter sido violentada, a sacerdotisa foi punida por Atena com a cabeleira de cobra. Transformada em monstro, mas ainda assim mortal, sua única defesa era o olhar petrificante. Ela passa a ser uma espécie de desafio aos heróis, desafio que Perseu venceu com o estratagema do espelho, conforme nos narra Ovídio nas Metamorfoses. Mesmo com a cabeça decepada, ela gera e dá à luz pela boca ou pelo pescoço (as fontes variam) a Pégaso e a Crisaor, filhos da violação.

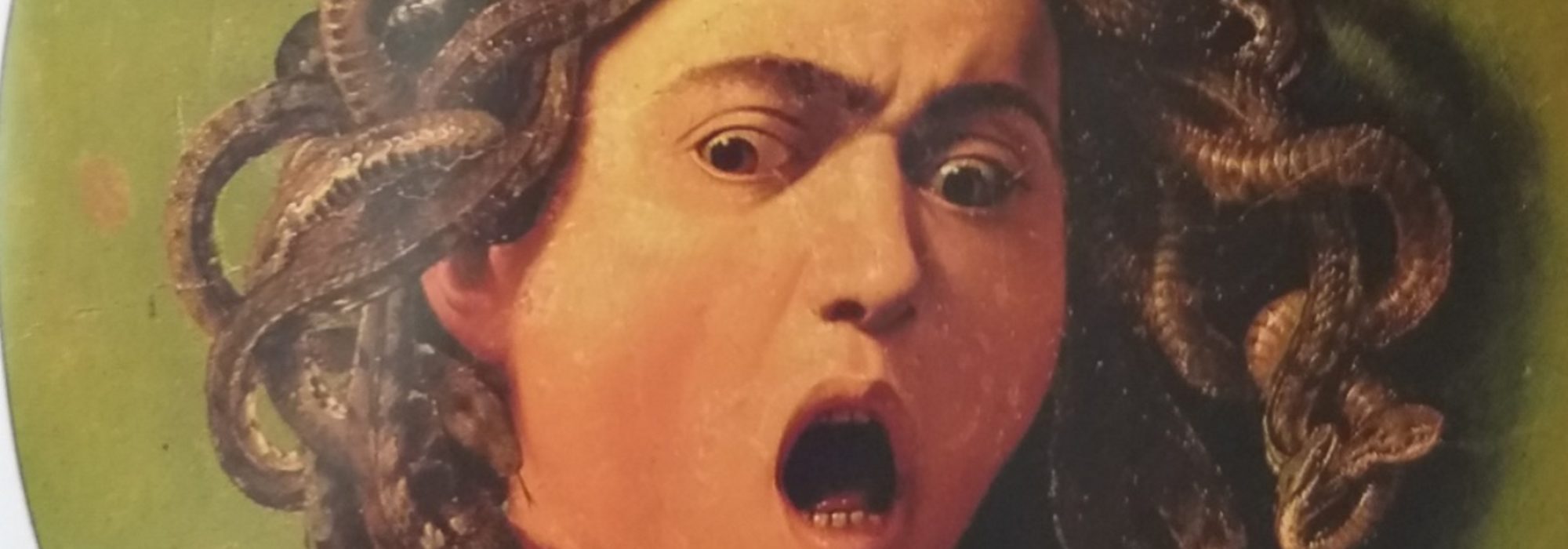

Sobre o modelo plástico da Górgone, observado em frontões de templos, escudos de guerreiros, utensílios domésticos e moedas, Vernant destaca duas características: sempre representada de frente (diferentemente das outras figuras míticas, que aparecem de perfil) e sempre representada como monstro. “Quaisquer que sejam as modalidades de distorção empregadas, a figura joga sistematicamente com as interferências entre o humano e o bestial.” Na história da arte, parece haver uma tendência a representar a Górgone congelando-a exatamente no instante da decapitação, com os olhos assustados e surpreendidos pela lâmina de Perseu, a boca aberta num ricto que contrai os músculos da boca, produzindo-se um aspecto aterrorizante que lhe corta a largura do rosto, revelando a fileira de dentes, fazendo a língua saltar fora. Estou pensando especialmente nas telas de Caravaggio (1596), de Rubens (1618) e de Böcklin (1848). Sempre monstruosa, algo que essas pinturas mais recentes (digo do Renascimento para cá) parecem deixar de lado é aquilo que está visível, segundo Vernant, nas representações mais antigas presentes nas cerâmicas gregas: a ambiguidade dessa boca aterrorizante que também já foi uma risada libertadora.

A medusa de Mariana Enriquez, a garota do metrô, que “sorria com a boca que era um talho”, e seu séquito de mulheres ardentes trazem de volta esse sorriso incômodo, essa gargalhada brutal, talvez “uma beleza nova”. Feliz dia dos namorados para todo mundo!