Exercício número 0764.

[Não requer personal trainer nem alongamento]

Escolha um parquinho. Desses de praças ou parques urbanos. Eleja aquele com um bom punhado de brinquedos. Balanços, escorregadores, trepa-trepa, gangorra, amarelinha, tanque de areia.

Vá pela manhã ou no fim de tarde, horários em que as crianças estarão em maior número.

Permaneça observando por um tempo superior aos minutos. Dedique ao menos uma hora.

Este é um exercício analítico que só tem sentido neste contexto pandêmico.

De perto ou de longe, já não importa, os sorrisos – sorrateiros ou sobressalentes – sumiram: sucumbiram submetidos ao mar de máscaras.

Aqui, notem bem durante o exercício, emerge o primeiro nível de fissura nuclear irremediavelmente brutal: as brincadeiras acontecem, mas os sorrisos já não aparecem. O lúdico já não pode mostrar os dentes. Percebam a dificuldade imanente posta aí: como medir se a brincadeira vai bem sem ver quem sorri? O descompasso não desaparece. Torna-se complexo para as crianças em cena medir e sentir por onde prosseguir.

(A rarefação do riso. Cínico sinal ao sol que nos assombra.)

Aquilo que deveria ser puro estado de descontração inebriante ganha níveis de tensão galopante.

Crianças de três ou quatro anos passaram quase um terço ou um quarto de suas vidas trancadas, apartadas de outros corpos infantis. Neste período lhes ensinaram que para sobreviver era preciso se distanciar, não encostar. Em cada amiguinho um contágio em potencial.

Não desconsidere isto: crianças sendo ensinadas que outras crianças são um risco. Crianças sendo ensinadas que cada uma destas outras crianças pode matar sua avó.

Note aquela criança que, consciente do risco, brinca sem tocar ninguém. Ela vai te operar de apendicite, ou de câncer de próstata daqui uns vinte anos. Ela que cresceu sem tocar. Ela que aprendeu que cada corpo carrega um contágio em potencial. Será ela que vai tocar tua pele, teus órgãos?

No parquinho, cada coleguinha que já não ri pode deixar doente, pode matar.

Mas a vontade de brincar não some.

Mas a tensão também não cessa.

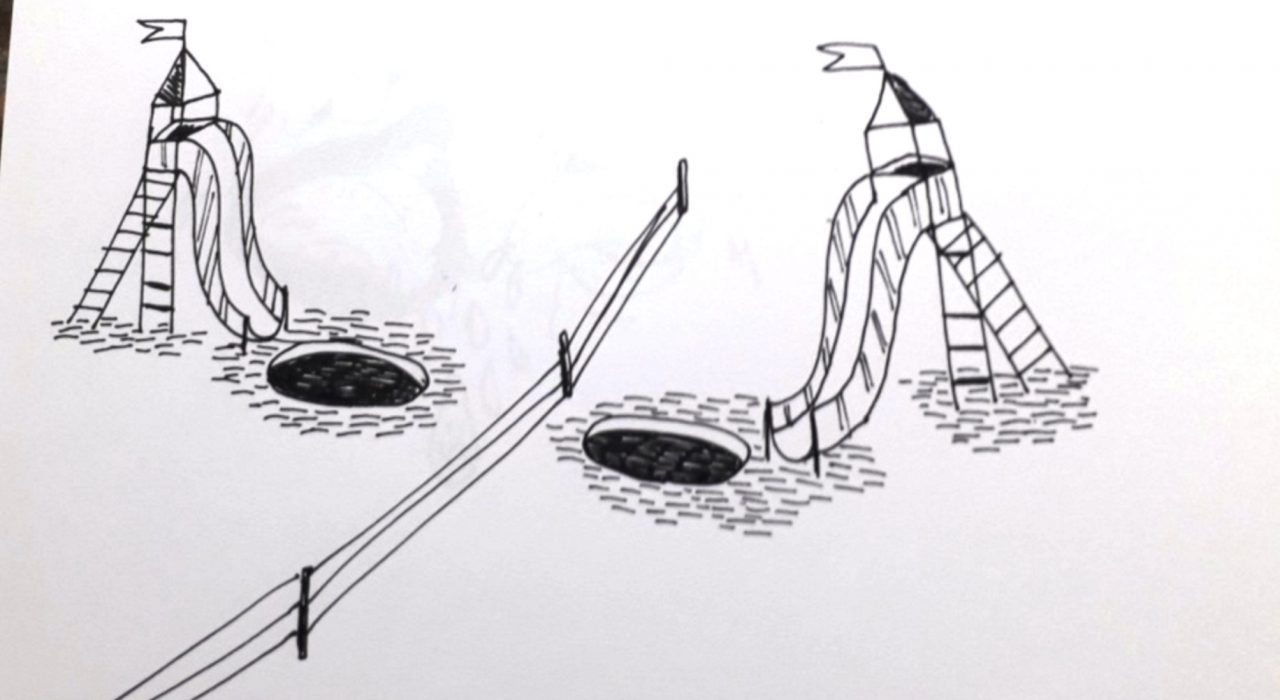

O parquinho vira uma zona semimilitarizada. Há áreas de litígio. Há fronteiras em disputa. Há fronts de batalha.

Notem as escaladas de tensão. É nisso que este exercício se centra.

Notas do fim da infância, enfim.

Elementos de desfazimento do mundo em cada corpo de criança.

O fim da ONU em curso no parquinho.

Cada adulto defende sua prole com uma violência típica de guerra (isto já acontecia antes da pandemia, convenhamos, só acirrou um tanto mais sem o tato). Para crimes contra a humanidade, há o Tribunal de Haia, existem regras para matar e ser morto, há códigos de ética para guerras e conflitos armados de natureza geopolítica.

No parquinho, não há Haia.

Não existiam parquinhos em Auschwitz e por isso nosso exercício carece de elementos comparativos. Mas sabemos que a infância já deixou de existir outras vezes. Sabemos que em muitos lugares ela jamais existiu.

A existência de crianças não pressupõe a existência da infância. Os minitrabalhadores dos muitos campos de concentração, de refugiados ou de semáforos nas metrópoles do terceiro mundo comprovam isto.

Neste parquinho em que passo parte das minhas tardes, percebo crianças brincando com o fim de suas infâncias. Neste parquinho vejo brincadeiras de guerra, noto planos de sobrevivência em fase executória, sinto crianças armadas, com suas máscaras que são duras armaduras.

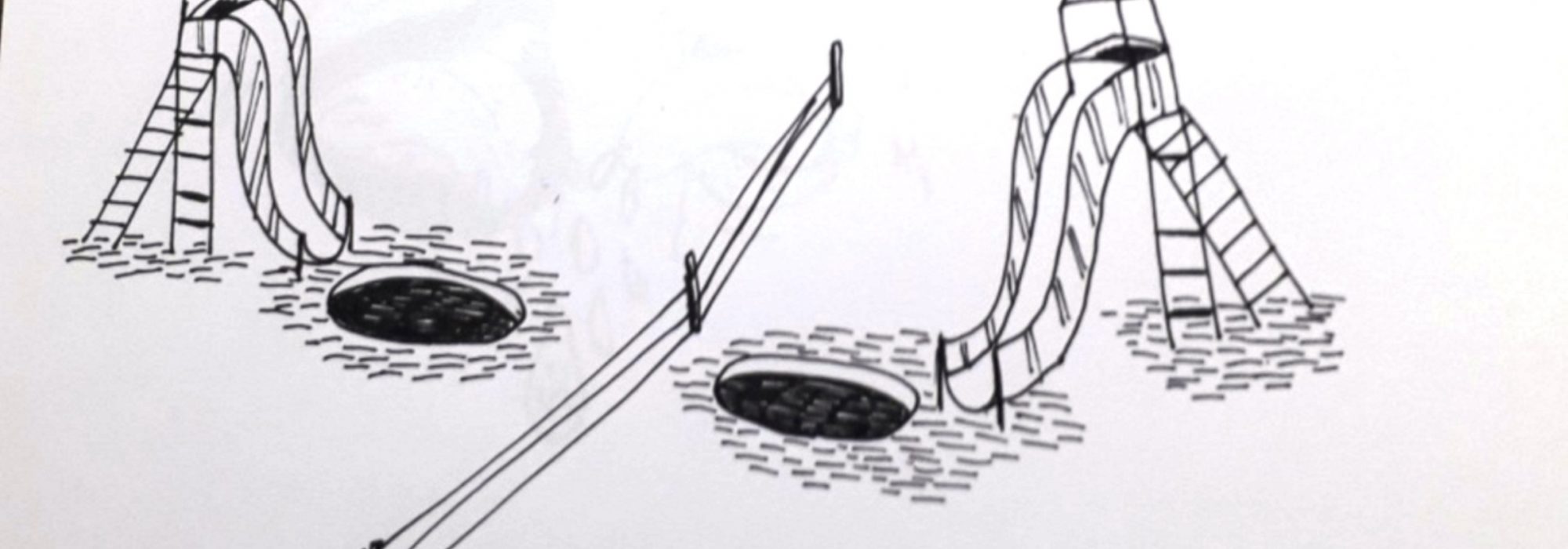

Cada gangorra, uma masmorra.

Nos tanques de areia, andam invisíveis e perceptíveis tanques de guerra.

O ódio no balanço.

A barbárie pulando amarelinhas.

As crianças estão em guerra.

Aprendem, no parquinho, que a única brincadeira que sobrou é a de sobreviver.

Defendem, apinhadas no escorregador, o fim do seu próprio futuro.

O sol deste domingo arde, queima, sufoca. No parquinho, nascem as guerras de amanhã.