Literatura é arte. Sua matéria-prima é a palavra. Desde os gregos antigos, sabemos disso. Além do mais, ao longo dos séculos, sempre houve um pensamento simbiótico entre os artistas da tela e da pedra e os artistas do verbo.

A pintura, por exemplo, expõe toda uma miríade de narrativas que vem imbricada em cada quadro, da arte figurativa ao abstracionismo, mesmo depois da consolidação da ideia de arte pela arte, pelos franceses do século XIX.

A poesia, por sua vez, pinta quadros em écfrases extraordinárias, ou em jogos de montagem entre metáforas e metonímias, partindo do ritmo e da musicalidade, obviamente, mas dançando nos raciocínios de condensação, riscando imagens na tessitura das palavras que podem ficar na cabeça do leitor pela vida toda.

Na Odisseia, poema épico de Homero do século VIII a.C., Ulisses (Odisseu) deixa a mulher Penélope na ilha de Ítaca, com o filho Telêmaco ainda bebê, para lutar na Guerra de Troia. Ele demora 20 anos para voltar (dez anos de luta mais dez anos de um retorno tortuoso, em função da vingança de Poseidon, deus dos mares).

Ao regressar disfarçado, para avaliar se o ambiente era favorável a seu retorno, encontra o palácio cheio de homens querendo se casar com Penélope (sob a alegação de que ela já era viúva), e a vê resistindo.

Ulisses então mata um a um os pretendentes de Penélope. E pede a Telêmaco, já rapaz, que chame a ama Euricleia para uma conversa. Ao entrar no salão, onde Ulisses matou todo mundo com lances certeiros de espada, Euricleia observa a cena, digna de uma écfrase da natureza, uma aquarela de sangue.

“Abriu as portas do palácio bom para morar/ e veio; e Telêmaco liderava na frente./ Achou depois Odisseu entre os corpos defuntos,/ salpicado de sangue e sujeira como um leão/ que marcha após comer um boi campestre:/ todo o seu peito e as faces, nos dois lados,/ têm sangue, terrível de se encarar de frente –/ assim estava Odisseu salpicado nas pernas e braços” (Tradução de Trajano Vieira, ed. Cosac Naify).

Essa aproximação entre as artes é tão importante e fecunda que o poeta romano Horácio (65 a.C. – 8 a.C.), em Arte poética, escreveu: “Poesia é como pintura; uma te cativa mais, se te deténs mais perto; outra, se te pões mais longe; esta prefere a penumbra; aquela quererá ser contemplada em plena luz, porque não teme o olhar penetrante do crítico”.

É interessante observar na história da arte esse movimento que caracteriza um tipo de dança, em que as artes visuais impulsionaram a literatura, ainda em sua origem oral. Mais tarde, no Ocidente, Homero, Hesíodo e o teatro grego emprestaram àquelas o poder sugestivo da palavra, fazendo-as viverem um período de mimetização daquilo que era encontrado na cultura escrita, ou mesmo nas narrativas orais, como os mitos.

Corrida de revezamento

As vibrações criativas dos artistas se entrelaçam como corpos apaixonados em um tango. Ora se distanciam, ora se aproximam. Um se alimenta do desejo do outro, olhando para trás, ou para o lado, às vezes se abraçando em procedimentos muito iguais.

Durante muito tempo, a literatura foi fonte dos pintores mais refinados. Quando a modernidade irrompeu o céu das novidades, içadas pelas revoluções do século XVIII, pintores e escultores demoraram um pouco para sair do enquadramento clássico, mas a literatura alçou voo com a adoção do romance como forma de expressão.

As belas artes seguiam uma toada de beleza que não interessava à literatura. Os grandes romancistas dos séculos XVIII e XIX davam preferência à vida pulsante das ruas e da alma dos indivíduos que compunham os grupos sociais que se chocavam. Charles Dickens, na Inglaterra, e Honoré de Balzac, na França, são exemplos desses artistas exploradores de tudo.

Pintores e escultores estavam interessados em paisagens, natureza-morta, religiosidade, retratos. Buscavam criar pinturas com “grandes temas históricos, clássicos ou bíblicos”, como bem disse Pierre Bourdieu, em seu clássico As regras da arte.

Mas tudo estava sendo revirado de novo no subterrâneo da estética. Em meados do século XIX, tanto na literatura quanto na pintura, por exemplo, houve grandes arroubos de inovações que traziam rios de discórdias e que depois iam amaciando nosso olhar, no entendimento, no jeito de sentir o mundo.

Esse período foi marcado por uma batalha socioestética no centro das artes ocidentais para a definição do campo literário, segundo Bourdieu, ainda em As regras da arte:

“Tendo sido os avanços para a autonomia realizados em momentos diferentes nos dois universos, em ligação com mudanças econômicas ou morfológicas diferentes, e com relação a poderes eles próprios diferentes, como a Academia ou o mercado, os escritores puderam tirar partido das conquistas dos pintores, e reciprocamente, para aumentar sua independência.”

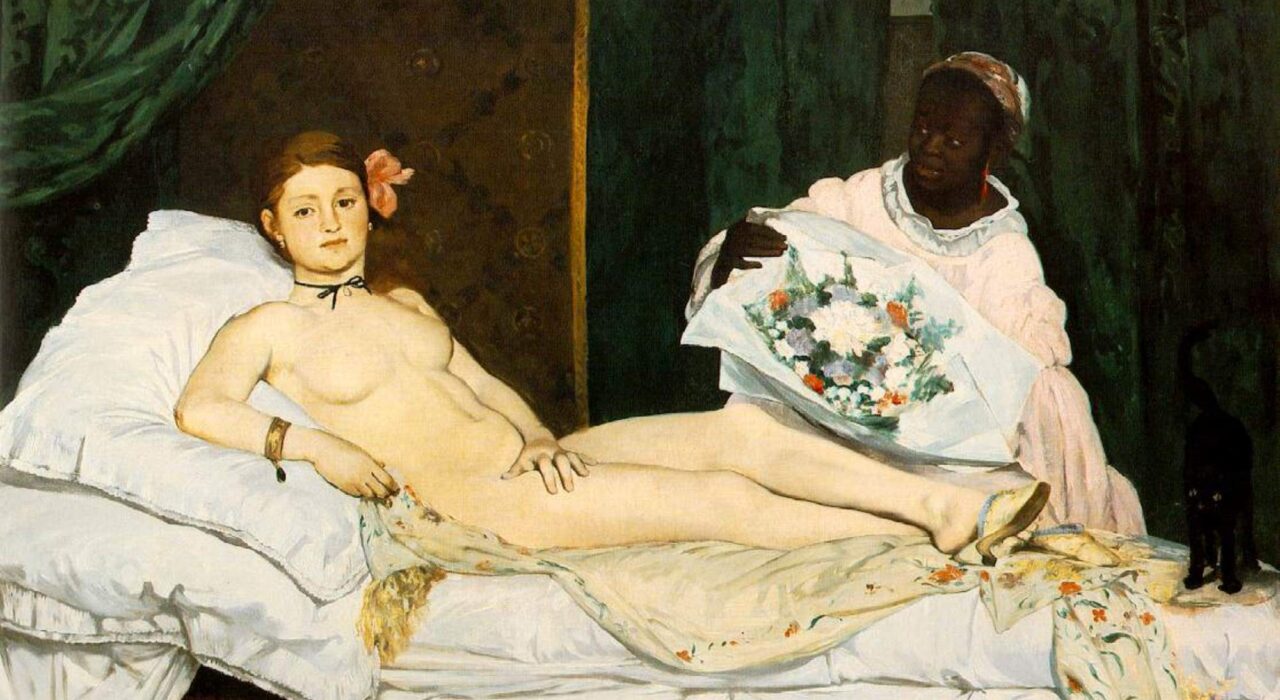

Madame Bovary e A educação sentimental, de Gustave Flaubert, são exemplos de peças revolucionárias, e até escandalosas para a época (no primeiro caso), da literatura. Com os quadros Olympia e Almoço na relva, Édouard Manet chacoalhou a sociedade apreciadora de arte na França e ajudou a mudar definitivamente não só o modo de fazer arte, mas também de vê-la.

Desse modo, “os artistas e os escritores”, diz Bourdieu, “puderam, como em uma corrida de revezamento, beneficiar-se dos avanços efetuados, em momentos diferentes, por suas vanguardas respectivas. Assim, puderam ver-se acumuladas descobertas que, tornadas possíveis pela lógica específica de um ou outro dos dois campos, aparecem retrospectivamente como perfis complementares de um único e mesmo processo histórico”.

É mais ou menos nessa transição que nasce a prosa moderna. No mesmo momento, as artes visuais (ainda chamadas de belas-artes, ou artes plásticas) explodiam novidades de procedimentos e de linguagem na cara do público.

Pintores como Paul Cézanne, Paul Gauguin, Claude Monet, Toulouse-Lautrec, Van Gogh e o principal deles, Édouard Manet, criaram novas técnicas, abrindo as portas para uma nova geração que começaria a questionar tudo.

Na primeira metade do século XX, entre as novas explorações estéticas – ou entramadas nelas –, sobem ao palco das artes visuais dois nomes importantes, Marcel Duchamp e Robert Rauschenberg.

A essa altura, o jogo já tinha virado. Sacando os efeitos dessa explosão, os romancistas passaram a beber na nova fonte das artes visuais. Mas o efeito de dança continuava.

O cinema e a fotografia, que estavam nascendo na virada do século XIX para o XX, por exemplo, emprestaram da literatura uma certa verve narrativa, um certo modo de fábula e de procedimentos de montagem, de mostra-esconde.

O flashback e o flashforward são características tão bem encaixadas no cinema que parecem ser suas de origem, mas são recursos usados na literatura desde Homero.

Um penico e novas perspectivas

Depois desse sprint, vale sobrevoarmos os acontecimentos cujos efeitos vemos hoje em todas as grandes plataformas de arte, que é a estética relacional, nascida no seio das artes visuais, puxando uma grande simbiose com a literatura.

Em 1913, o francês Marcel Duchamp, depois de desistir de uma promissora carreira como pintor vanguardista, pegou um banquinho, desses facilmente encontrados no balcão de um boteco, espetou nele um garfo dianteiro de bicicleta com a roda e lhe deu o nome de Roue de bicyclette (Roda de bicicleta). Causou estranheza e admiração entre os seus.

Em 1915, desembarcou em Nova York, que se tornava a nova Meca artística, e lá abriu o campo das ideias e do uso de objetos do cotidiano. Ele questionava o significado da arte na sua origem. O que a arte poderia ser, e como deveria ser feita.

Em 1917, Duchamp foi além do banquinho e da roda. Na Exposição dos Artistas Independentes, em Nova York, ele expôs um mictório masculino, um penico daqueles que se pregam na parede dos banheiros, escrevendo o nome Fountain (Fonte).

Foi um estrondo. As pessoas sentiram nojo, repulsa, se sentiram ofendidas, e Duchamp, de alguma forma, tinha cumprido sua missão de ferir a realidade com uma obra de arte.

A arte tradicional partia do princípio do objeto feito pela mão do artista (handmade), e Duchamp passou a pegar objetos prontos (readymade), fabricados para uso cotidiano, disponíveis em lojas e supermercados, e colocar nome neles. Segundo ele, um objeto de uso comum podia ser elevado ao status de arte pela simples escolha (ideia) do artista.

Para Duchamp, a arte não tinha mais nada a ver com gosto (bom ou mau), com oferecer deleite aos olhos de quem vê. Por causa disso, a ele é a atribuída a inserção da ideia como interesse da arte, em contraposição ao objeto em si. A arte agora tinha a ver com a capacidade de transtornar a realidade imediata, perfurá-la de algum modo, inquietá-la, e até transformá-la.

Surgiram ali novas perspectivas de espaço e de conexão com o mundo das sensações, das texturas, das cores, das experiências. Aquilo era novo e desafiador. Há muitas controvérsias sobre o destino do penico (digo, obra de arte). Mas houve muitas versões do objeto.

A segunda dessas versões foi clicada por um dos mais lendários fotógrafos da história da fotografia, autor da icônica série de fotos intitulada Equivalents, de 1923, trazendo de vez a fotografia para o campo das artes, Alfred Stieglitz (1864-1946). Ao registrar o readymade, perpetuou a ideia de Duchamp.

A grande fusão das artes

Aquilo era arte? Até hoje, há discussão sobre a realização de Duchamp, mas a concepção de arte que ele fecundou com aquele gesto se tornou indiscutível. Era um complemento da revolução simbólica de Manet. A ideia de ressignificar aqueles objetos mudou para sempre a concepção da própria arte. E você vai ver por quê.

Antes vale abrir aqui este rápido parêntese para lembrar que, enquanto Nova York se sacudia nos novos parâmetros das artes, os envolvidos na Semana de Arte Moderna de 1922, no Brasil, estavam olhando para Paris, que já não tinha toda a atenção dos talentos revolucionários.

Embora Pablo Picasso, Henri Matisse e Marc Chagall, que inovaram na pintura nos ateliês parisienses nos primeiros anos do século, continuassem a produzir obras colossais, era em Nova York que ocorriam as efervescentes discussões sobre os novos rumos da arte moderna.

Houve quem começasse a negar o objeto. O holandês Piet Mondrian, por volta de 1940, disse “a emoção da beleza é sempre ofuscada pela presença do objeto. Portanto, o objeto deve ser eliminado da pintura”. E a pintura torna-se abstrata.

Ele estava em Nova York, apaixonando por Manhattan e pelo jazz, quando pintou Broadway Boogie-Woogie, criando traços em linhas retas, formando retângulos pintados em amarelo, azul e vermelho, além de largos planos em branco, sugerindo os prédios, as luzes, o trânsito, o tráfego e o ritmo jazzístico de Nova York, mas numa linguagem abstrata.

Enquanto isso, na literatura, Marcel Proust também foi influenciado pelos artistas revolucionários do século XIX. Ele cita Manet mais de 20 vezes na heptalogia Em busca do tempo perdido (1913-1922), obra com a qual, nas duas primeiras décadas do século XX, cuidou de fazer sua própria revolução.

Em sua obra-prima, Proust misturou dentro da narrativa literária pintura, música, escultura e os meandros da natureza como artista, mostrando como superá-la, além de arquitetura e fotografia, fazendo do livro a própria obra de arte, em que a realidade e a ficção são dois lados da mesma moeda.

A grande fusão das artes, sob influência de Duchamp e dos procedimentos de Manet, veio com Robert Rauschenberg (1925-2008), em 1955, quando ele misturou pintura, escultura e readymades, rompendo as fronteiras para além do que Manet já havia feito.

Ele pegou um travesseiro, um lençol e uma colcha usados, amarrou tudo em suportes de madeira, depois pintou e rabiscou em cima como se fosse um tipo “kafkiano” de tela abstrata.

Pendurou a obra verticalmente na parede de sua sala e a chamou de Bed (Cama). Nasciam ali as ideias de instalação contemporânea, o hibridismo, a intervenção e o sentido de uma liberdade absoluta para as artes visuais.

Manet e a revolução

É verdade que os tipos de arte e as plataformas aumentaram também, justamente com o advento da fotografia, do rádio, do cinema e da televisão e agora da internet. A arte digital, por exemplo, é bastante cara às novas gerações de apreciadores. E os games já são considerados arte, no roteiro e na plataforma.

No Brasil, no começo da segunda metade do século XX, a poesia se reaproximou das artes plásticas, e à medida que a pintura ia se tornando abstrata, um ramo poético ia reivindicando-se concreto.

O poema enterrado de Ferreira Gullar, descrito tantas vezes em entrevistas e conferências, está no cerne da afirmação da figura, enquanto a pintura fazia o contrário. Mas era tudo peça do mesmo cubo mágico.

Os poemas dos irmãos Campos se inserem nessa seara também, embora sua reivindicação histórica esteja ligada ao simbolismo de Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud e Stéphane Mallarmé, artistas que também viveram e conviveram com as inquietações dos impressionistas daquela segunda metade do século XIX.

Mallarmé, por exemplo, escreveu vários artigos sobre Manet. Segundo Pierre Bourdieu, em Manet: a symbolic revolution, quando Mallarmé falava sobre o pintor francês, estava falando dele mesmo.

“Ele [Manet] está para a pintura assim como eu estou para a poesia”, disse Mallarmé no artigo Le jury de peinture pour 1874 et M. Manet, citado pelo sociólogo francês.

Manet escandalizara a sociedade parisiense com seus quadros expostos no Salon des Refusés, em 1865. Entre as novidades, havia o solecismo (erro de linguagem, só que intencional, em seu caso, como pistas falsas) e a ideia de transgressão, como mistura de elementos da arte maior com a arte menor (técnicas de natureza-morta usadas em retratos, por exemplo), e a ruptura de fronteiras na composição de uma obra.

Essa não é uma história da arte, obviamente. É uma amostra de como as artes se encontram e dançam, traçando juntas caminhos que podem ser apreciados, mostrando gestos de criação que ampliam a percepção do mundo.

Pintores são leitores de escritores, e estes também apreciam as artes visuais. Mas como Manet, não houve igual. Ele soube como extrair da literatura o sumo mais precioso e fundir com as novidades técnicas de sua própria arte.

Segundo Michel Foucault, em uma conferência apresentada em Túnis, intitulada Manet and the object of painting, em 1971, Manet é mais do que o precursor do Impressionismo. Mais do que modificar as técnicas e os procedimentos da representação pictórica, ele “abriu caminho para toda a pintura do século XX e o desenvolvimento da arte contemporânea”.

Foucault não é especialista em pintura, não é crítico, nem historiador da arte, mas é um filósofo atento para a filosofia da estética e um exímio observador das engrenagens da alma humana e de suas criações.

Ele e muitos outros estudiosos sacaram que Manet transformou o modo de se fazer e de se olhar para a arte, a tal ponto de esta não ser mais uma “perseguição da beleza, mas um modo de explorar – e desafiar – as dinâmicas do poder”. E é disso que falaremos na segunda parte deste texto.