Coautor: Weiny César Freitas Pinto[1]

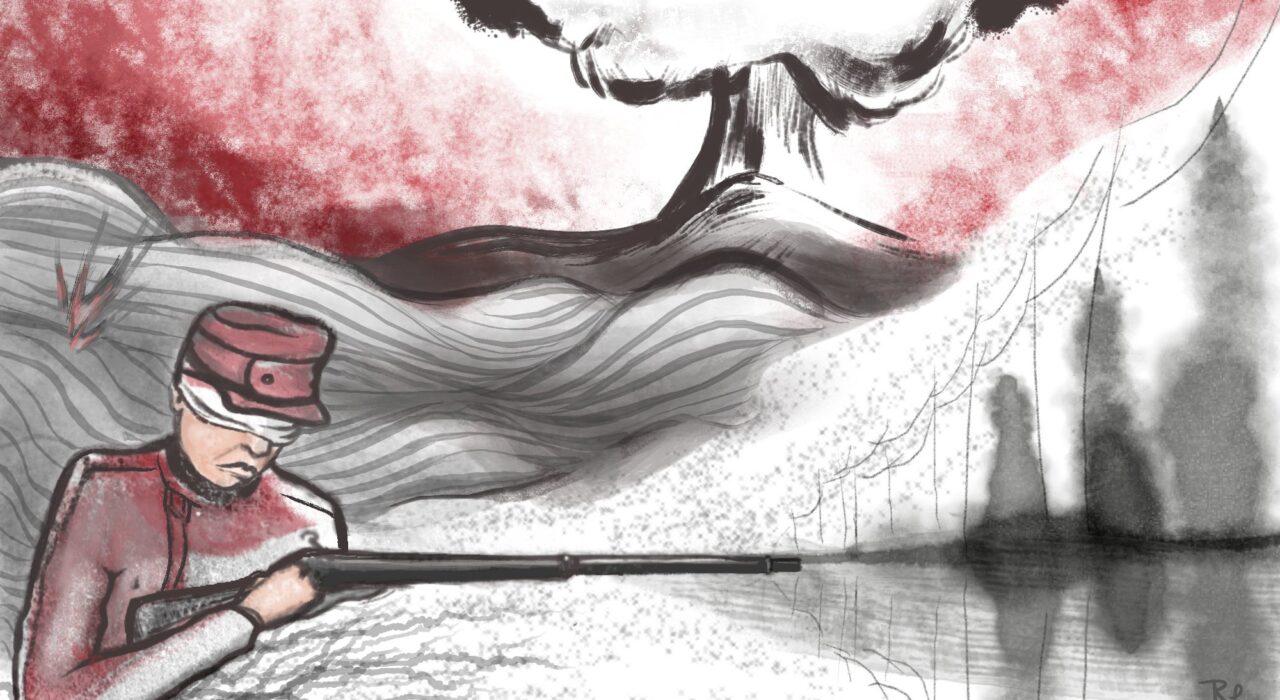

Existe uma máxima que afirma ser impossível obter uma resposta certa fazendo uma pergunta errada. A verdade sobre a violência não está no porquê de sua existência ou origem, mas naquilo de que ela alimenta-se, no que a mantém e a faz parecer tolerável e até mesmo necessária: o poder. Violência e poder sempre estiveram postos de alguma maneira. Não são fenômenos marginais e isolados. Nossa história é a história do poder e da violência e de como ambos agiram através dos tempos nas civilizações.

Hannah Arendt (1906-1975), filósofa contemporânea, nos mostra em Sobre a violência (1970) como é possível que os fins se confundam com os meios e sejam por eles dominados. Tomemos como exemplo os conflitos entre nações, em que os fins comumente giram em torno de pretextos de bem-estar social, mas, na necessidade humana de tudo instrumentalizar (necessidade de poder), acabam perdendo sua objetividade e transformam-se em mera violência. Assim, os conflitos que se criam como meios podem impactar e destruir muito mais que os fins.

Quais fins? Pergunte a um rei, a um estadista ou a um condenado por violência doméstica e verá que no tempo do caos tudo se evidencia: é a própria vida que desvela a intencionalidade, abre prerrogativas para agir em nome do medo, da honra, do eu, como garantia de paz. Isso mesmo, paz. Isso quer dizer, por exemplo, que guerras que se iniciam para conquistar a paz fazem de seus conflitos (violência) seu maior objetivo, dominando a busca pela paz (poder).

Longe de banalizar as guerras vigentes, sejam as civis, sejam as territoriais ou as separatistas, há de se considerar que os campos de batalha tenham encontrado mais espaço dentro das próprias nações e assim se reproduzem em espaços cada vez menores. O processo pelo qual a guerra se banalizou é o mesmo pelo qual os homens adquiriram uma “casca” que banaliza a violência em suas relações, até dentro de si.

A violência incomoda, instiga, movimenta. A ciência interpreta, categoriza e até prevê. Mas, ela, a violência, não recua. Nós nos convencemos de que escolhemos nossas batalhas, mas a verdade é que elas nos antecedem. Uma espécie de pacto que nos diz a respeito do poder, de quem é o culpado e de quem é o perdoado. O algoz e a vítima, ambos encontram seus lugares marcados por esse pacto.

Não há certeza nas guerras ou na violência. A certeza, geralmente ignorante, está em seus atores, mas, como bem lembrou Hannah, “os resultados das ações dos homens estão para além do controle dos atores” (Arendt, 1970, p. 14). O famoso “mal-estar da civilização”, do qual já falava Freud, ganhou outros elementos, se engrandeceu e se dissolveu nas expectativas irreais de performance social. Traçamos guerras, erguemos muros e lançamos mão da violência para não desvelar a fragilidade que é possuir tantas certezas, mas não se enxergar nelas. Eu quero o outro à mercê dos meus desejos, quero negá-lo enquanto sujeito, porque assim tenho controle.

Hannah aponta o poder e a violência como prenúncios um do outro e talvez isso não seja uma necessidade, mas é um fato. Percebemos formas de poder e controle gerando reações violentas, muitas vezes alienadas. A famosa polarização da qual nos queixamos hoje não é uma novidade. A internet e o amplo e veloz acesso à informação – e à desinformação –, sim. O circo que se arma para encontrar os bodes expiatórios da brutalidade social dentro dos próprios territórios brutalizados, a guerra às drogas, a morte das mulheres em seus lares e todo o genocídio negro, tudo isso é violência e nada disso está alheio ao jogo do poder.

As pessoas se perguntam: por que, mesmo com tanto desenvolvimento científico, ainda existem problemas sociais como a fome e violência? Arriscaríamos dizer que abdicar dessas coisas e pensar maneiras de suprir essas necessidades coloca à prova formas de poder “necessárias” ao funcionamento da sociedade como ela é hoje. O pressuposto das relações de poder é que um grupo possa prevalecer sobre outro e, muitas vezes, através de violência, explorá-lo, isso é o que faz a máquina girar.

Se nem mesmo o ideal de panóptico, por exemplo, com a sua “feliz” ideia de vigilância total, está livre de poder e violência, isto é, se nem mesmo os instrumentos pensados para suprir e frear a violência estão aptos para renunciar a ela, o que nos faz pensar que nossa sociedade estaria? Talvez a máquina da sociedade esteja girando em círculos ou sem rumo. Não há metáfora que dê conta de responder a essa questão.

Referências

ARENDT, Hannah. Sobre a violência. 3 ed. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1970.

[1] Professor do Curso de Filosofia e do Programa do Pós-graduação em Psicologia da UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atua na área de pesquisa em história da filosofia moderna e contemporânea, com ênfase em filosofia da psicanálise e epistemologia das ciências humanas. E-mail: weiny.freitas@ufms.br

O artigo é o segundo da segunda edição da série Projeto Ensaios, um projeto de divulgação filosófica coordenado pelo professor Weiny César Freitas Pinto, do curso de Filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em parceria com o site Ermira Cultura, que visa colocar em diálogo a produção acadêmica com a opinião pública por meio da publicação de ensaios. O outro texto publicado é:

- Psicanálise, filosofia e sexualidade, de Jonathan Postaue Marques, disponível em http://ermiracultura.com.br/2021/07/24/psicanalise-filosofia-e-sexualidade/.