Uma mulher de brilhantes olhos azuis descobre a América Latina no meu sotaque.

“De qual país você vem?” – perguntou.

Com as marcas brasileiras expostas, respondo-lhe com humor, descaradamente uma cantada:

“O país de onde venho deu-me a sorte de conhecê-la.”

Ela, é óbvio, compreendeu esse gracejo porque estamos no Jardin du Luxembourg, e é primavera. E ali, naquele parque suntuoso, as crianças e os adultos, todos estão felizes e sorriem e se divertem e adoram o que fazem porque tudo é propício ao êxtase.

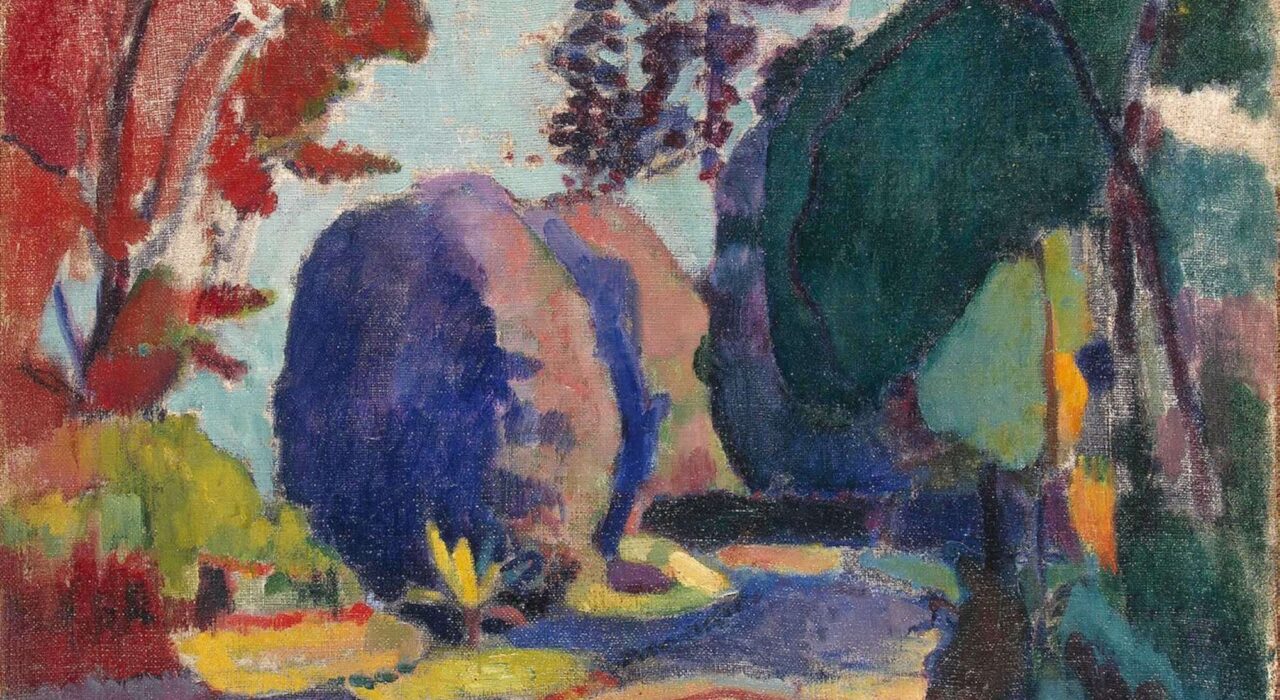

Você, de certo, gostaria de passar uma tarde inteira vivendo no Éden, ou seja, nesse parque, sentado num dos bancos distribuídos ao longo dos caminhos, entre as estátuas, sob as árvores ou em espaços descobertos. Ali, sem nenhum esforço, você aprenderia que o sol parisiense, nessa época do ano, incendeia as flores entremeadas em suas várias espécies, as cores berrantes espalhadas por inúmeros canteiros, guardando cada uma delas o mistério e a sutileza do tempo. Esquilos e pardais aproximam-se um a um, na sua timidez, após a reclusão. Nessa época, nesse patrimônio público, todos mudam de jeito – e respiram outro ar, um ar que rejuvenesce.

Porque é primavera em Paris.

Sem dúvida, você amaria esse lugar, esse jardim, esse espaço concebido muito antes das teorias ambientalistas. O palácio que ele abriga é anterior à Revolução; os jardins, no entanto, foram abertos para visitação apenas no século XIX. O passado convive até hoje, sem rupturas, com a beleza do paisagismo e da jardinagem. O Belo é o que procura um nome, talvez o de Narciso.

Mais que isso, você sentiria ainda o desejo de repouso e quietude provocado pela promessa da sombra de suas majestosas árvores, pela possibilidade do frescor de tardes meio cinzas e brisas frescas. O conjunto, nesse ambiente antigo e harmonioso, tem um quê de Le Nôtre.

Talvez por isso seja delicioso sentir o sol depois de um extenso inverno. Ele é suave, aveludado, calmo. Um sol sem a agressividade dos trópicos estende-se por toda a parte, derramando a sua tepidez sobre todas as coisas e todos os viventes.

A mulher, acomodada ao meu lado, admira todo o parque com deslumbramento, concentrando a sua atenção no tanque onde crianças soltam os seus pequenos barquinhos e, mais além, no terreno onde senhores animados jogam bocha.

Ela conversa de novo comigo, intrigada:

“Todos os brasileiros são assim espirituosos?”

Na primeira vez que lhe respondi, tinha feito uma graça; mas agora os seus olhos azuis encabulam-me quando a encaro, quase sem fôlego: o azulado do Mediterrâneo acolhe o canto das sereias que seduzem no Tirreno? Os mares mitológicos das aventuras e do desespero…

“O vinho francês, quando é aberto, libera certos gênios” – disse. “Perto daqui, em Saint-Germain, tem um café onde eles servem um ótimo borgonha. Você não quer conversar comigo nesse lugar?”

Seus olhos percorrem o parque antes de me responder. O movimento de seu pescoço delineia mais ainda a delicadeza que eu já tinha percebido antes em seu corpo.

Mais tarde, eu confirmaria minha suspeita: o mar esculpe a mulher.

Ela falou bastante – ao longo de duas garrafas – sobre Siracusa, a cidade de sua ilha, e a sua estadia na cidade; eu discorri sobre o meu passado, o país de onde vinha e o que estudava. Não existe gota fora da taça: os gênios do vinho nos surpreendem com as suas artimanhas.

Naquela primavera, bem mais tarde, eu e a mulher siciliana viveríamos ao máximo – no perfume de cada pétala, no voo de cada pássaro errante – o encontro dos corpos desgarrados e insaciáveis.

Hemingway sabia: Paris é a cidade onde os amantes se encontram – e, depois, se perdem para sempre.